横浜駅西口徒歩3分の矯正歯科専門|矯正歯科GoSmile横浜

あごが出ている

-

-

「モテスマイル理論」に基づいて、

「顎が出ている(受け口・反対咬合)」というお悩みを、

原因 → 問題点 → 解決策 を詳細に解説します。

-

-

- ① 顎が出ている/受け口・反対咬合:原因はどこにある?

-

見た目で最もわかりやすい「下顎の突出」は、単なる「骨の長さ」だけでなく、骨格・歯列・筋肉・表情・習慣といった

複数のレイヤーが絡み合って生じています。

◆主な原因(モテスマイル理論の視点)

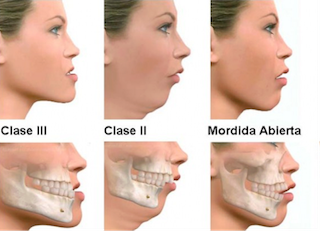

■骨格性(Skeletal Class III)

・上顎の成長不足(劣成長)または下顎の過成長により、上下の骨格バランスが崩れる

・遺伝的要素が強いが、環境要因(呼吸、舌癖)でも助長される

・特に思春期以降に下顎が急成長する「後出し型」も多い

■ 歯槽性(Dental Class III)

・骨格は正常だが、下の前歯が前方に傾斜していて噛み合わせが逆になっている

・乳歯期や学童期の咬み合わせの乱れを放置した結果起きる

■ 機能性・習癖由来

・舌が常に前にある、口呼吸、逆嚥下癖などによる前方圧

・片側噛みや姿勢の偏りが顎のずれを助長する

-

- ② 顎が出ていることで起こる問題点

-

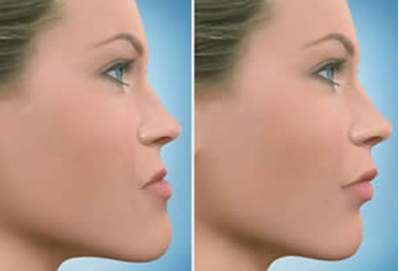

【見た目・顔貌の悩み】

・正面から見たときに下顎がしゃくれて見える

・横顔(Eライン)で「口元が出てる」ように見える

・「キツく見える」「男っぽい印象」「老けて見える」などのマイナスイメージを持たれがち

【発音・機能への支障】

・サ行・タ行などの発音が不明瞭に

・舌足らず・鼻声に聞こえることも

・食事中に噛みにくい、奥歯が噛み合っていない(開咬併発)

【表情とコミュニケーションの不協和】

・笑ったときの歯の見え方が不自然(下の歯ばかり見える)

・笑顔がぎこちない/自然に笑えない

・自信のなさから表情が消極的に → 周囲との距離ができやすい

-

- ③モテスマイル流・解決策

-

モテスマイルは「単に歯を揃える」ではなく、印象の“骨格ごと再設計するアプローチです。

Step 1:精密診断 × 印象設計

・3D顔面スキャン+セファロ分析で骨格的なズレを可視化

・笑顔・横顔・話すときの表情を動的に記録し、「口元の出方」と「印象の違和感」の関係性を把握

・患者のゴール(フェミニン/シャープ/ナチュラルなど)に合わせて、“印象ゴール”から逆算する矯正計画

Step 2:矯正治療による咬合・骨格の再構築

■ 歯槽性の場合(骨格が正常)

・下の前歯の傾斜をコントロールするマルチブラケット治療

・必要に応じてIPR(削合)やインビザライン等のカスタム設計

・非抜歯で対応することも多い

■ 骨格性の場合(外科矯正適応)

・外科的矯正(保険適応)の対象:上下顎前後バランスの大幅なズレ

・術前術後の精密な咬合設計・フェイスライン評価

・下顎を後方に移動させる「下顎枝矢状分割術(SSRO)」などの併用

■ 美容的な補正(必要に応じて)

・オトガイ形成(顎先の長さ・位置調整)

・唇の厚みやスマイルラインの審美補正(ボトックス、ヒアルロン酸併用)

Step 3:印象トレーニング × 表情リハビリ

・口角挙筋の左右バランス訓練

・下唇の緊張緩和、上唇の可動域強化

・笑ったときの「歯の見せ方」を調整する笑顔デザインレッスン

モテスマイルなら、「出ている顎」を魅力に変えられる

モテスマイルの理論では、「受け口=コンプレックス」と決めつけません。

大切なのは、その人らしい笑顔と口元が、どう周囲に映っているかです。

そのうえで、医療的・審美的・印象学的に自然に、愛される印象を再設計することができるのが他の矯正とは違う、

顔印象矯正としてのモテスマイルなのです。

モテスマイルの理論では、「受け口=コンプレックス」と決めつけません。

大切なのは、その人らしい笑顔と口元が、どう周囲に映っているかです。

そのうえで、医療的・審美的・印象学的に自然に、愛される印象を再設計することができるのが他の矯正とは違う、

顔印象矯正としてのモテスマイルなのです。

「あご」が、前に出ているのが気になる方へ

-

- 下顎前突症って?

-

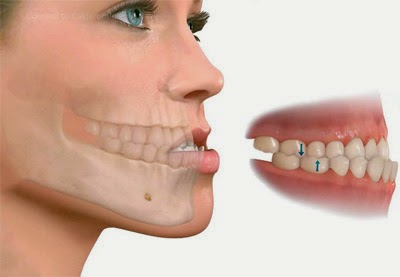

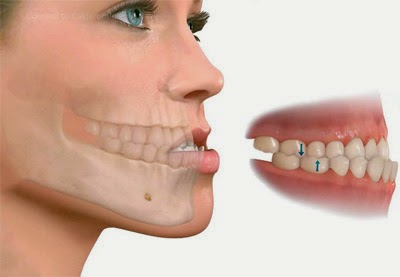

下の顎が前に出ている場合、俗的には、「しゃくれ顔」や「受け口」、「あごが長い」、などと言うこともあります。矯正歯科診断学では、「反対咬合」、「下顎前突」と言われています。

反対咬合とは、俗に“うけ口”といわれるように、下の前歯が上の前歯より前方にでてしまっている状態をいいます。 これは、噛み癖によるもの、歯の位置や傾きの異常によって起こっているもの、顔のあごの骨の上顎骨または下顎骨の位置異常や大きさの不調和によって起こっているものがあります。

成長期に下顎前突が認められる場合、正常な顎骨の成長を阻害し、いま以上にその状態が悪くなる可能性があります。 そのため下顎前突の程度がより悪化し、その状態を改善するには、健全な歯の抜歯を併用しなければ治すことができなくなる可能性が高まります。また、その状態が極めて重度の場合、手術を併用して骨の位置から改善しなければならないこともあります。

弊害(ほおっておくとどうなるの?)咀嚼障害(咀嚼能率の低下、咬合力の低下)嚥下(飲み込みかたの異常)発音(特にサ行、タ行)がしにくいお顔の変形(あごの出っ張りなど)上下のあごの骨の成長障害(上あごの成長不良、下あごの過剰な成長)口が閉じにくいいつも口が開いている笑うと前歯や歯ぐきが、よく見える全身への影響(胃腸障害、肩こりなど)口腔内の清掃不良・虫歯になりやすい歯肉炎、歯周炎になりやすい口臭の原因

下顎前突・反対咬合の場合の矯正治療(年齢別)

年齢で大きく変わる治療法!

おとなの場合(20歳後半以上) (成人矯正)

1、歯の受け口が比較的わずかな方(受け口のわずかな方)この場合、永久歯の抜歯は行わないで治療が可能な方が多いです。 治療期間も通常の方(2~3年)よりも比較的短期間に終了する場合が多いです。(約1~1.5年)

2、歯の受け口が比較的ひどい方(受け口のひどい方)受け口の前歯を後退するスペースがあるか、すべての永久歯が現在のあごに並びきるかどうか、矯正治療単独で治療可能なのか、外科的な治療を併用する必要があるのかは、精密検査を行ってから判断したほうが良いと思います。

現在のあごに今生えている歯がすべて収めることが出来ず、あごの骨から歯が溢れかかっている状態の場合、永久歯の抜歯が必要になる方もいます。また、あごの成長のずれが大きい方は、外科的な治療の方が治療も効果的な方もおります。そして外科的な矯正治療法も様々ですので、あなたのお口の状況やニーズにあった治療法を選択する必要性があります。

通常の矯正治療法に加え、付加的な装置(例:歯科矯正用アンカースクリュ―、矯正用アンカーインプラント併用法)を併用することにより、歯の抜歯や外科的矯正治療を回避できる方もいます。

このように治療法はさまざまですので担当医とよくご相談の上ニーズにあった治療法をご選択ください。

治療期間は、約2年前後

成人矯正の注意点と利点: 矯正治療は、基本的には、おいくつになってからでも開始することは可能です。 ただし、歯周病などが罹患している状態でそのまま矯正治療を開始してしまうと、歯周病が悪化してしまうことがあります。

逆に、歯周組織がよくコントロールされた状態で歯列矯正を行うと、歯槽骨(歯ぐきの下の骨)の状態や歯肉が良好になること、プラークコントロールがしやすく、また噛み合せが安定して、歯がもちやすくなることなどが報告されています。成人矯正の場合、歯周病の問題をどのように対応するのかで、治療の効果は、全く逆のものになってしまいます。「自分は歯周病なんか大丈夫」と思っている方も多いと思いますが、歯周病は20代後半より程度の差はありますが、何方でも罹患をしているというデータも存在します。いわゆる国民病、生活習慣病です。

また、歯周病は全身疾患との関連性が強く、妊婦への悪影響(未熟児など)、糖尿病や心疾患への悪影響など様々な悪影響を及ぼすことが最近わかってまいりました。 矯正治療を開始する前に、きちんと歯ぐきやかみあわせのチェックを行うことが必要です。

11歳以上25歳未満の場合 (永久歯列期)

全体的に歯並び・噛み合せを治療する方法と、部分的に気になるところだけ治療する方法があります。

下顎前突の原因、程度のよって多少変化致しますが、通常全体的に治療する場合、全体的な矯正装置(いわゆるブレース)が必要になります。

治療法:1.あごの成長のバランスが悪く、かつ全身成長が大きく残っている場合(身長が、伸びている方)

あごのバランスを良好にする為に、あごの骨の矯正を行います。 成長の度合いはかなり個人差がありますので、成長期のどの時期にあるのかは、手の平のレントゲンを取って確認します。そこで成長が残余していれば、あごを矯正する場合があります。

2.あごの発育が悪いが、成長が残っていない場合(身長がほぼ伸び切ってしまっている方)

あごのバランスを良好に誘導するということは出来ませんので、今の骨格のまま歯を移動して受け口を改善します。骨格性の不正が強い場合、顎変形症と呼ばれあごの骨を外科的に修正する方もいます。

3.歯の受け口が比較的わずかな方(受け口のわずかな方)

この場合、永久歯の抜歯は行わない場合が多いです。 治療期間も通常の方(2~3年)よりも比較的短期間に終了する場合が多いです。(約1~1.5年)

4.歯の受け口が比較的ひどい方(受け口のひどい方)受け口の前歯を後退するスペースがあるか、すべての永久歯が現在のあごに並びきるかどうか、矯正治療単独で治療可能なのか、外科的な治療を併用する必要があるのかは、精密検査を行って判断します。

現在のあごに今生えている歯がすべて収めることが出来ず、あごの骨から歯が溢れかかっている状態の場合、永久歯の抜歯が必要になる方もいます。

また、成長期のあごの成長のずれが大きい方は、外科的な治療が必要になる方もおります。外科的な矯正治療法も様々ですので、あなたのお口の状況やニーズにあった治療法を選択する必要性があります。

通常の矯正治療法に加え、付加的な装置(例:歯科矯正用アンカースクリュ―、矯正用アンカーインプラント併用法)を併用することにより、歯の抜歯や外科的矯正治療を回避できる方もいます。治療法はさまざまですので担当医とよくご相談の上ニーズにあった治療法をご選択ください。

治療期間は、約2年前後

成長期の反対咬合の場合 5歳以下の場合

全ての歯が、乳歯の場合 (永久歯が一本も生えていない状態:乳歯列期) 乳歯列の場合の“反対咬合”は、“経過を観察していて良い場合”と“早期に治療を開始したほうが良い場合”があります。反対咬合の程度によって様々ですので、一度、矯正歯科の専門医にご相談ください。

経過観察の場合、 半年に1回定期検診にお越しいただき、歯列矯正の歯並びの状態がどのように変化してきているのか、その他に問題が引き起きていないか、などをチェック致します。

ただし、反対咬合になっている原因が、何なのかをきちんと調べておく必要があるかと思います。 治療を開始する場合: この年代の受け口は、悪い癖などによって歯並びが悪くなっている場合があります。

この場合、悪い癖をなるべくやめられるように誘導致します。この悪習癖を除去することによって、2次的な不正の防止や反対咬合が改善します。

装置:取り外しの出来る装置を使用します。お家にいる時に使用していただきます。

治療期間:通常約6ヶ月前後。通院間隔4~6週間ごと。 6歳から10歳の場合 通常、永久歯が、数本生えてきています。この段階で、すでに前歯が反対咬合になってしまっています。

これには、 前歯の歯の生え方が悪くて受け口になってしまった方。 あごの発育がバランスよく成長せず、あごの骨ごと受け口になってしまっている方。 悪い癖(唇をかむくせ、指しゃぶり、口呼吸など)によって、受け口になってしまった方。 などがあります。

治療開始の時期:通常、矯正歯科の治療の開始にふさわしい時期です。 このような状態になってしまった場合、きちんと現状の状態を専門医に確認してもらう必要があります。通常この時期より矯正歯科の専門医の管理を受けていただくと、将来的にも悪いかみ合わせになりにくいと思います。

Q:受け口の矯正治療は、すべての永久歯が生え揃ってから、開始すればよい?

A:答えは、NO です。

この年代の受け口の場合、放置しておくと益々下顎前突がひどくなる場合が、多いです。歯だけの問題にとどまらず、お顔の形(アントニオ○木さんのような顔に!)が、変形してしまう場合も。

あごの発育のバランスが、悪い方の場合、成長期を利用して、あごのバランスが良好になるよう誘導することが出来ます。

またこの時期より矯正を開始すると将来的に永久歯の抜歯を回避できる場合があります。

抜歯は、“絶対いや”と言うご両親は、この時期に、ぜひご相談に!アメリカ矯正歯科学会、日本矯正歯科学会では、7才までに専門医の診断を受けていただくことを推奨しています。

治療法:あなたのお口の受け口になった原因や程度にもよりますが、 前歯の傾きを改善し受け口を改善する方法(通常治療期間6ヶ月前後)、

あごの発育を誘導、バランスを改善する方法(通常治療機関1~1.5年前後) 悪習癖が強い場合、

癖をやめれるようにトレーニングをする場合、などがあります。

通院は、約4週間から6週間ごとになります。

歯科矯正の治療終了後は、定期検診を行い、あごの骨の成長具合、歯の生え方の状態などを、検診致します。

装置:この時期には、通常の全体的な矯正装置は必要ありません。 もっと簡単な装置で、矯正歯科の治療が可能です。

歯の裏側につける装置(固定式の装置)や、全体ではなく、部分的に固定式の装置を装着する場合、また、取り外しの出来る装置(在宅時のみ使用。外出中は必要ありません。)を使用する方がほとんどです。